サプリメントOEMの原価・コスト構造を徹底解説|利益率を上げるポイントとは?

サプリメントOEMでは、原価やコスト構造の理解が製品の成功を左右します。

原材料費や加工費、資材費、検査費など、製造にかかる費用の内訳を把握することで、利益率の最適化や価格戦略の立案が可能になります。

本記事では、OEMにおける原価構造の考え方やコスト削減のポイントをわかりやすく解説します。

目次

サプリメントOEMにおける原価とは?

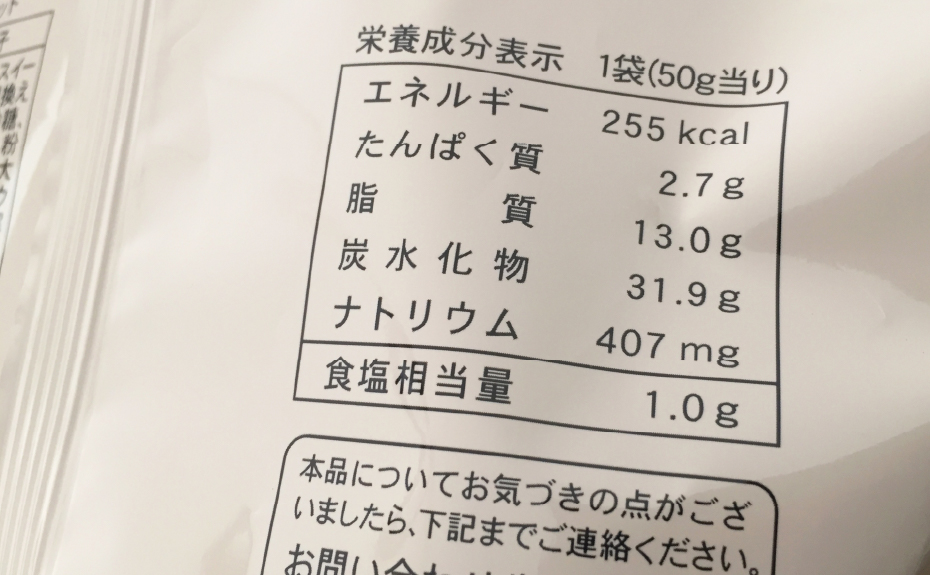

サプリメントOEMにおける「原価」とは、製品を製造するために実際にかかる費用の総称です。一般的には以下のような項目で構成されます。

- 原材料費: 有効成分・賦形剤・香料・甘味料など、配合に用いるすべての原料費

- 包装資材費: パッケージ、アルミ袋、ボトル、ラベルなどの資材コスト

- 加工費: 混合・造粒・打錠・充填などの加工工程にかかる費用

- 検査費: 成分分析、微生物検査、安定性試験などの品質確認費用

- その他費用: 研究開発費、サンプル作成費、物流費など

これらを合計したものが「製造原価」となり、OEMメーカーとの見積もり交渉や利益率の算出の基礎になります。

原価構造のイメージと一般的な割合

製品や仕様によって差はありますが、一般的な健康食品OEMにおける原価構造の目安は以下の通りです。

| 費用項目 | 割合(目安) |

|---|---|

| 原材料費 | 40〜50% |

| 包装資材費 | 20〜25% |

| 加工費 | 15〜20% |

| 検査・その他 | 5〜10% |

この割合は「ロット数」「剤形」「仕様の複雑さ」によって大きく変動します。特に小ロット製造では固定費の影響が大きいため、1個あたりの単価が高くなる傾向にあります。

利益率を上げるための3つのポイント

① シンプルな設計で製造効率を高める

配合数が多いほど原材料費や検査項目が増え、コストが上昇します。初期ロットでは、できるだけシンプルな配合で設計するのがおすすめです。

② 包装資材を統一・汎用化する

ボトルやアルミ袋などの資材を複数製品で共通化することで、ロット単価を下げることが可能です。デザインを統一し、ラベル差し替えで複数展開する手法も有効です。

③ OEMメーカーと初期段階からコスト相談する

企画段階で「希望原価」「販売価格」「目標利益率」を共有しておくことで、メーカー側も原料選定や剤形提案を柔軟に調整できます。後工程での修正よりも大幅なコスト削減が期待できます。

原価シミュレーションの考え方

OEM見積もりでは、最終的な販売価格に対してどの程度の利益を確保できるかをシミュレーションすることが重要です。

たとえば、販売価格が3,000円(税込)のサプリメントを想定した場合、以下のような利益構造になります。

| 項目 | 割合 | 金額(目安) |

|---|---|---|

| 製造原価 | 30〜40% | 900〜1,200円 |

| 販促・広告費 | 20〜30% | 600〜900円 |

| 流通・物流コスト | 10〜15% | 300〜450円 |

| 利益 | 20〜30% | 600〜900円 |

製造原価を抑えることで利益率を高めることができますが、品質を下げるとリピート率が下がるため、バランスが重要です。

まとめ:原価を「見える化」して安定したOEM運営を

サプリメントOEMの成功には、製品設計だけでなく「原価の見える化」が欠かせません。

原材料費・資材費・加工費などの内訳を理解し、利益率を意識した設計を行うことで、長期的に安定したブランド運営が可能になります。

製造コストや見積もりのご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

サプリメントOEMの原価率はどのくらいですか?

一般的には販売価格の30〜40%程度が製造原価とされます。ただし、ロット数や仕様によって大きく変動します。

小ロットOEMでもコスト削減はできますか?

包装資材の共通化やシンプルな配合設計によって、一定のコスト削減は可能です。OEMメーカーと初期段階で相談することが重要です。

原価を抑えると品質が下がりますか?

適切な原料選定や製造プロセスの見直しで、品質を維持したままコストを最適化することは十分可能です。