サプリメントの賦形剤とは? 体に悪い?必要な理由と主な種類を解説

サプリメントには有効成分だけでなく、製剤化をスムーズに行うための「賦形剤(ふけいざい)」が使用されます。

本記事では、代表的な賦形剤の種類や役割、安全性、さらに天然由来の代替素材や最近のトレンドについて解説します。

目次

賦形剤とは?なぜサプリメントに必要なのか

賦形剤とは、サプリメントの形を整えたり、製造工程を安定させるために加えられる添加物のことです。

主な役割は以下の通りです。

- 有効成分を一定の形(錠剤やカプセル)に成形する

- 粉末の流動性や圧縮性を改善する

- 保存性や品質の均一性を確保する

つまり、賦形剤は「不要なもの」ではなく、「サプリを安定的に作るために必要な素材」なのです。

代表的な賦形剤の網羅リスト(カテゴリ別)

健康食品・サプリメントの製剤設計で実務的に使用頻度の高い賦形剤を、用途別に整理しました。配合量は処方や設備により最適値が変動するため、以下は役割・特徴の目安です。

① 充填剤/賦形(体積調整・圧縮性向上)

- 微結晶セルロース(MCC)

- 圧縮性・崩壊性のバランスがよく、打錠の“柱”。保形性を高めつつ過度に硬化しにくい。

- デキストリン/マルトデキストリン

- 粉末流動性の調整や顆粒のバインダー兼用。溶けやすく、ドリンク粉末やスティックにも相性◎。

- でん粉(トウモロコシ・タピオカ等)

- 天然系の定番。打錠・顆粒どちらでも汎用性が高い。

- 還元麦芽糖(マルチトール)/結晶ソルビトール/エリスリトール

- 甘味・口溶け・冷涼感などの官能調整にも使える多機能賦形。

- 乳糖(結晶乳糖 等)

- 圧縮性・流動性に優れた古典的充填剤。乳由来のため表示・アレルゲン配慮が必要。

② 結合剤(打錠・顆粒化の成形性向上)

- ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)/HPMC

- 湿式造粒やフィルムコートにも使用。結合力が安定し、ばらつきを抑制。

- アカシアガム/プルラン

- 天然由来志向のバインダー。クリーンラベル対応処方で選ばれやすい。

- デンプン糊(部分前処理でん粉 含む)

- コストと扱いやすさのバランスが良く、顆粒の粒度調整にも有用。

- トレハロース

- 結合+官能改良(苦味緩和・安定化)に。打錠でも顆粒でも扱いやすい。

③ 崩壊剤(摂取後の崩壊・溶出性を高める)

- 低置換度HPC(L-HPC)

- 打錠硬度を維持しつつ崩壊を促進。高含量処方でも有効。

- カルボキシメチルセルロースNa(CMC-Na)/加工でん粉系

- 吸水で膨潤し崩壊を助ける。顆粒や打錠で広く利用。

- 発泡系(有機酸+炭酸水素塩)

- ドリンク向け顆粒などで即時崩壊を狙うときに有効(味設計と保湿管理がカギ)。

④ 滑沢剤(打錠離型・摩耗低減)/グライダント(流動性改善)

- ステアリン酸カルシウム/ステアリン酸マグネシウム

- ダイへの付着防止・金型保護。過量は硬化・溶出遅延の原因になるため最小有効量で。

- 二酸化ケイ素(コロイダルシリカ)

- 粉体のダマ・吸湿を抑え流動性を改善。充填ばらつき対策に微量添加。

⑤ コーティング剤/フィルム形成・光沢・味マスキング

- HPMC/HPC フィルム

- 摩擦耐性・外観均一化・におい味のマスキング。印刷適性も良好。

- シェラック/カルナウバロウ(光沢剤)

- 光沢付与・防湿補助。外観高級感の付与に。

- ペクチン/キサンタンガム 等の多糖類

- 天然系でコート粘度を調整。クリーンラベル志向の補助材として。

⑥ カプセル素材(殻材)と可塑剤

- ゼラチン(ソフト/ハード)+グリセリン・ソルビトール液(可塑剤)

- 酸素バリア・透明性・打栓性のバランスが良い。油状~ペースト充填に最適(ソフト)。

- HPMC/プルラン(植物性ハードカプセル)

- 動物性不使用・低吸湿でクリーンラベル対応。内容物との相互作用が少なく安定性に寄与。

⑦ 安定化・官能改良・付帯機能

- 酸化防止:ビタミンE(ミックストコフェロール)、アスコルビン酸、ローズマリー抽出物

- 脂溶性成分や油剤の酸化抑制。ソフトカプセルやオイル配合で有効。

- pH調整:クエン酸、クエン酸三ナトリウム

- 風味補正・溶解性調整・保存安定性の最適化。

- 甘味・風味:ステビア、ラカンカ、スクラロース、香料

- スティック顆粒・チュアブルで摂食体験を最適化(表示ルールに留意)。

- 着色:カラメル、クチナシ、ベニバナ、カカオ等の天然由来色素

- 識別性・シリーズ統一感を付与。最新の安全情報・社内基準に沿って選定。

⑧ 防湿・吸湿・流動調整の実務ポイント

- 処方段階:MCCやデキストリンで吸湿バッファを持たせ、二酸化ケイ素で微量調整。

- 工程段階:造粒水分・乾燥終点(LOD)を規格化。滑沢剤は最小有効量・短時間混合。

- 包装段階:PTP・アルミパウチ・乾燥剤(包装側)で最終バリアを確保。

用途別・剤形別の選定指針(実務の目安)

- 打錠:MCC+(HPC/HPMC)+崩壊剤(L-HPC 等)+滑沢(Ca/Mgステアレート)+流動改良(二酸化ケイ素)。味・臭いはフィルムコートで調整。

- ハードカプセル:内容粉末の流動性確保(デキストリン+二酸化ケイ素)。植物性ならHPMC/プルラン殻を選択。

- 顆粒・スティック:デキストリン/でん粉+HPC系で粒度と溶け方を設計。官能は甘味・酸味で最適化。

- ソフトカプセル:内容油の酸化対策(トコフェロール等)+粘度設計。殻はゼラチン+可塑剤、植物性代替も検討。

表示・品質・法規上の留意点(要約)

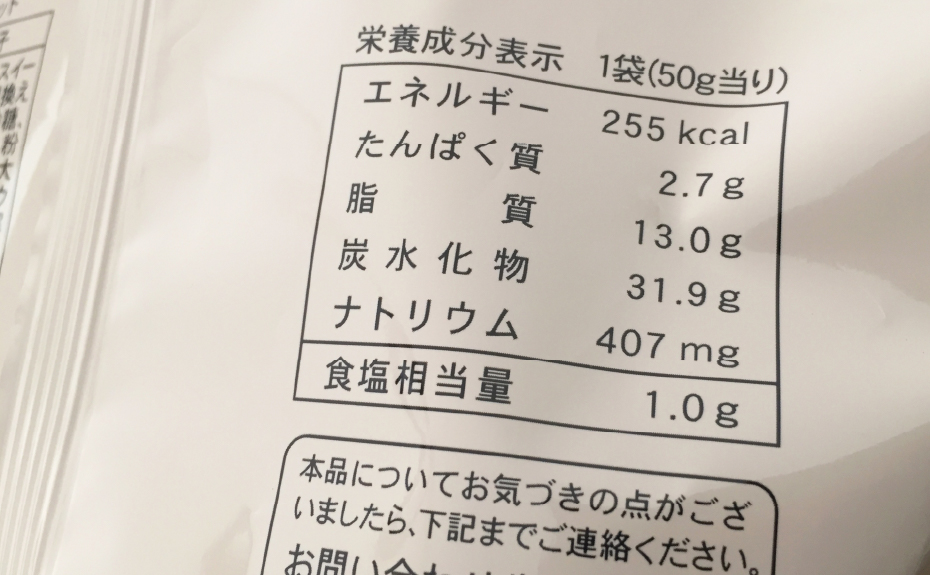

- 添加物名は食品表示基準に基づき適切に記載(例:光沢剤、増粘多糖類 等の包括名の可否は運用基準に従う)。

- 由来原料にアレルゲンが含まれる場合は要注意(例:乳糖=乳)。

- 過剰な機能性表現は避け、賦形剤はあくまで製剤上の役割として記載。

- 最新の安全情報・社内基準(ネガリスト/ポジリスト)に合わせ原料を選定。

天然由来の賦形剤とクリーンラベル対応

近年は「添加物をできるだけ減らしたい」「天然由来の原料を選びたい」というニーズが高まっています。

そのため、以下のような天然系賦形剤も利用されています。

- トウモロコシデンプン

- アカシアガム(天然ガム質)

- 寒天・ペクチンなどの植物由来多糖類

シンギーでは、処方設計の段階から「天然由来素材を使った賦形剤」や「添加物を極力抑えた処方」のご相談にも対応しています。

賦形剤の安全性について

日本でサプリメントに使われる賦形剤は、すべて食品衛生法や添加物基準に基づき使用が認められているものです。

適正な量で使用する限り、安全性は確保されています。

また、日健栄協GMP認証工場では、使用する原料の品質確認から製造・出荷まで徹底した管理が行われています。

まとめ

賦形剤はサプリメント製造に欠かせない重要な存在です。

種類によって特性が異なり、安全性も担保されていますが、近年は「添加物を最小限に抑えたい」「天然由来を使いたい」というニーズが増えています。

株式会社シンギーでは、これらの要望に応じたOEM製造が可能です。小ロットからでもお気軽にご相談ください。

FAQ(よくある質問)

Q. 賦形剤とは何ですか?

賦形剤とは、有効成分を安定して形にするために加える補助原料のことです。体積を整えたり、流動性・圧縮性を調整することで、打錠や充填を安定化させます。

Q. 賦形剤はどのくらいの割合で使用されますか?

製品全体の5〜30%程度が一般的です。錠剤・カプセル・顆粒など剤形によっても異なり、安定性や流動性のバランスで最適量を設計します。

Q. サプリメント形状によって使う賦形剤は違いますか?

はい、異なります。例えば、錠剤では「微結晶セルロース」や「HPC」など圧縮性を重視した素材を、カプセルでは「デキストリン」など流動性を高める素材を用います。

Q. 天然由来や無添加の賦形剤はありますか?

アカシアガム、プルラン、でん粉、セルロースなど、天然由来でクリーンラベル対応可能な賦形剤も増えています。健康志向の製品では、これらの採用が進んでいます。

Q. 海外と日本で使われる賦形剤に違いはありますか?

あります。海外ではFDAやEFSAなど各国の基準に基づきますが、日本は食品衛生法・添加物公定書に基づいて厳格に管理されています。そのため、同名の成分でも用途可否が異なる場合があります。

Q. 賦形剤を使わないサプリメントは作れますか?

成分や形状によっては可能ですが、製造安定性や品質の再現性が下がるため、基本的には微量でも賦形剤を使用することが一般的です。