ビタミンとミネラルの相性|良い組み合わせ・悪い組み合わせを徹底解説

公開日:

更新日:

栄養成分

ビタミンとミネラルは、どちらも健康的な生活を送る上で欠かせない成分です。

以前の記事で、それぞれの特徴や働きについては解説をしましたが、実はビタミンとミネラルには相性の良い組み合わせ・悪い組み合わせがあります。

うまく組み合わせて摂取することで、成分の吸収効率を高め、より効果を期待できるものとなります。逆に、吸収を阻害してしまう相性の悪い成分もあるので注意が必要です。

ここでは、ビタミン・ミネラルの一緒に摂ることで相性の良い組み合わせと悪い組み合わせを解説します。

<過去記事>

・ビタミンは全部で13種類!脂溶性・水溶性の違いや特徴・不足症状を徹底解説

・ミネラルは何種類あるの?ミネラルの種類と特徴・働きについて

相性が良い組み合わせ

| 組み合わせ | 特徴 |

|---|---|

| ビタミンA × 亜鉛 | 亜鉛はビタミンAの代謝に関与し、視覚機能や抗酸化作用の発現をサポートします。 |

| ビタミンA × ビタミンE | ビタミンEがビタミンAの酸化を防ぎ、相互に抗酸化能を高めます。 |

| ビタミンB6 × ビタミンB2 | B2はB6を活性型に変換する補酵素。タンパク質代謝に欠かせない関係です。 |

| ビタミンE × ビタミンC | 酸化したビタミンEをビタミンCが再生。抗酸化ネットワークを強化します。 |

| ビタミンE × セレン | セレン酵素とEが協力し、脂質過酸化を抑制。細胞保護に有効です。 |

| ビタミンK × カルシウム | カルシウム結合タンパクを活性化し、骨への沈着を促進します。 |

| 鉄 × 銅 | 銅は鉄の酸化還元や輸送に必須。銅不足は鉄欠乏性貧血を招きます。 |

| 鉄 × ビタミンC | ビタミンCが非ヘム鉄の吸収を促進。植物性食品と好相性。 |

| カルシウム × ビタミンD | ビタミンDが腸でのカルシウム吸収を高め、骨まで運びます。 |

| カルシウム × ビタミンK | カルシウムを骨に沈着させる過程にKが必須。骨密度維持に有効。 |

| マグネシウム × ビタミンD | マグネシウムはビタミンD活性化酵素に必要。骨代謝全体を支えます。 |

| ビタミンB12 × 葉酸 | 両者は赤血球合成に不可欠で、貧血予防に重要な組み合わせです。 |

| ビタミンD × マグネシウム × カルシウム | 「骨代謝トリオ」。DがCa吸収を促し、MgがDを活性化するため三者の協力が必須です。 |

| ビタミンC × 鉄 × コラーゲン合成 | Cは鉄吸収促進に加え、コラーゲン生成酵素の補因子。美容・関節ケアに役立ちます。 |

| ビタミンB群 × マグネシウム | エネルギー代謝でB群とMgが協働。疲労回復や代謝促進に有効です。 |

相性が悪い、または注意が必要な組み合わせ

| 組み合わせ | 特徴 |

|---|---|

| カルシウム × 鉄 | 高用量を同時に摂ると鉄吸収が低下。食事やサプリの摂取タイミングをずらすと安心です。 |

| カルシウム × マグネシウム | 拮抗作用があり、どちらか過剰に偏ると吸収が阻害。2:1の比率が理想的です。 |

| 鉄 × 亜鉛 | 高用量鉄は亜鉛の吸収を阻害。マルチミネラル摂取ではバランスが重要です。 |

| 亜鉛 × カルシウム | カルシウム過剰で亜鉛吸収が低下。配合バランスに注意が必要です。 |

| 銅 × 亜鉛 | 亜鉛過剰は銅不足を招くため、比率を考慮した設計が必要です。 |

| ビタミンC × ビタミンB12(高用量時) | 非常に高濃度のCはB12を分解する可能性があるとされます。通常の食事量では問題ありません。 |

| 銅 × ビタミンC(高用量時) | Cの過剰摂取が銅吸収を妨げる可能性あり。必要量を守っていれば心配不要です。 |

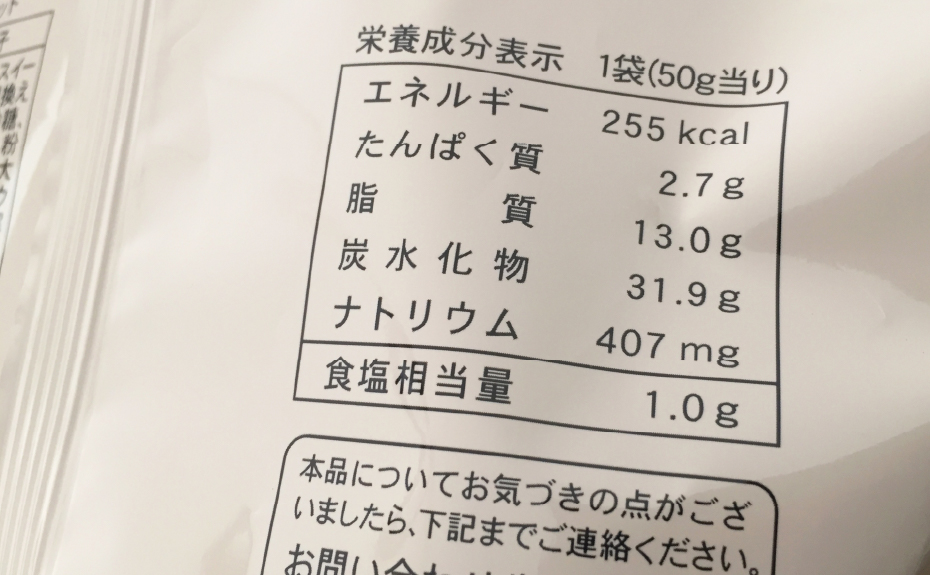

| カルシウム × リン | リン過剰はカルシウム吸収を阻害。加工食品由来のリン酸塩に注意しましょう。 |

かしこく成分を摂取しましょう

ここで紹介した以外にも、栄養素には多くの相互作用があります。大切なのは「悪い」と断定するのではなく、バランスや摂り方次第で効果が変わるということです。サプリメントで摂取する場合は配合比やタイミングに気を配り、効率的な栄養補給につなげましょう。